寝ぐずりや夜泣きなど、子どもの寝かしつけや睡眠に関する悩みは尽きません。

そんなママやパパの悩みに寄り添ってくれる、乳幼児の睡眠のサポート団体「NPO法人 赤ちゃんの眠り研究所」。さまざまな情報発信や、乳幼児の眠りの専門家「乳幼児睡眠アドバイザー」の育成などをしているNPO法人です。

今回はこの「赤ちゃんの眠り研究所」の代表理事、清水悦子さんに、赤ちゃんの夜泣きや寝かしつけ、さらに「添い寝」について、全3回にわたってじっくりお聞きしていきます。

2024.11.20

寝ぐずりや夜泣きなど、子どもの寝かしつけや睡眠に関する悩みは尽きません。

そんなママやパパの悩みに寄り添ってくれる、乳幼児の睡眠のサポート団体「NPO法人 赤ちゃんの眠り研究所」。さまざまな情報発信や、乳幼児の眠りの専門家「乳幼児睡眠アドバイザー」の育成などをしているNPO法人です。

今回はこの「赤ちゃんの眠り研究所」の代表理事、清水悦子さんに、赤ちゃんの夜泣きや寝かしつけ、さらに「添い寝」について、全3回にわたってじっくりお聞きしていきます。

《教えてくれた人》

ーはじめに「NPO法人 赤ちゃんの眠り研究所」がどんな団体なのか、教えていただけますか。

私たち「赤ちゃんの眠り研究所」、愛称「あからぼ」は、子育て家庭主体の、“夜泣きサポート団体”です。

子どもの睡眠に悩む子育て家庭の伴走者となれる支援者の育成や、エビデンスのある情報発信、社会的なサポート体制の構築などを目指して活動しています。

具体的には、ママやパパに向けた講座の主催や講師の派遣、さらには「乳幼児睡眠アドバイザー」の養成、育児支援者向けの勉強会の開催などを行っています。

「赤ちゃんの眠り研究所」という名前には、”赤ちゃんの眠り”という、家庭的で温かな視点はもちろん、それだけでなく、”研究所”という、しっかりとエビデンス(科学的根拠)に基づいた専門家の視点を常に持って発信していきたいという思いを込めています。

現在、多くの研究者や医師が賛同し、赤ちゃんの夜泣き問題をサポートするべく、関わってくださっていて、しっかりと根拠のある情報を提供することができています。

ただ、正しさを押し付けることだけが子育て支援ではありません。

多くの人が納得できる科学的根拠を大切にしつつも、そうした確かな情報をベースに、それぞれのご家庭に対してどのような支援が本当の安心につながるのか、日々模索しながら、よりよい社会的サポート体制の構築に向けて活動していきたいと思っています。

ー清水さんが、どうして「赤ちゃんの眠り研究所」を立ち上げるに至ったのでしょう。

きっかけは、我が子の夜泣きでした。

私自身、夜泣きにとても悩んだ一人です。我が子は、生後すぐはぐっすり朝まで寝てくれるタイプでしたが、6ヶ月ごろからいきなり夜泣きが始まり、そこから毎日夜中に1時間ごとに目を覚ますようになってしまったんです。

それまでも授乳で寝かしつけることが多かったのですが、朝方4時頃からは、抱っこしてもダメ、おっぱいもくわえようとせず、とにかくずっと泣きやまないという日も週に何回かでてきて、相当滅入ってしまいました。

私が育児をしていた頃は、今のように情報が豊富に出回っていなかったので、何をするにも手探り状態。

夜泣き対策は「おっぱいをあげる」「抱っこであやす」「夜風に当てる」という対処法くらいしか知られていなかったのではないかと思います。

それらを試しても寝てくれる気配はなく、私も連日の寝不足で頭がおかしくなりそうで…。

寝不足が続くと、昼間も些細なことにイライラしてしまい、赤ちゃんに強めに接してしまうこともあり、そのたびにどうにもならない気持ちに押しつぶされていました。

そんなある日、「夜泣きがこんなに続くのは、何か原因があるのでは?」と思い、改めて夜泣きについて真剣に学び始めてみようと思ったんです。

私自身医療職の経験があり、もともと睡眠には興味があったので、大学の図書館で何か手掛かりになるものはないか探してみたところ、小児科医の対談記事を見つけました。

その対談には「最近、夜型の生活の家庭が増えた。夜泣きは、“生活リズムの乱れ”が影響している可能性があるのでは?」というような意見が書かれていたんです。

ー赤ちゃんの「生活リズムの乱れ」ですか。

はい。

今でこそ、赤ちゃんも生活リズムを整えることは大切だと広く知られるようになりましたが、当時は「赤ちゃんは、一日のほとんどを寝て過ごし、必要な睡眠を自分で取るから、朝だからといって起こさなくてもいい」という考えがスタンダードだった時代。

私は「赤ちゃんに生活リズム?」と半信半疑でしたが、それでも藁にすがるような思いで、毎朝決まった時間に赤ちゃんを起こして朝の光を浴びさせ、夜は暗くて静かな環境で寝かせるリズムを、試しに始めてみたんです。

すると、半年間毎日のように続いていた夜泣きがピタッと止まって、5日後には夜7時から朝7時まで一晩通してぐっすり寝てくれるようになったんです。

私にとってこれはとても衝撃的なできごとで、生活リズムを整えることの大切さを実感したと同時に、「同じように夜泣きで悩んでいるママに、この情報を広めなければ!」と強く思いました。

ーその情報を広めるために、研究所の立ち上げを?

いいえ、まず最初に夫に「本を書きたいんだけど」と相談しました。

でも夫からは「ただの主婦が書いた本なんて、誰も読まないだろう」と言われてしまって(笑)。

でも、確かにそうだな、と思いました。

それでもなんとかこの情報を広めたいという気持ちは諦めきれず、とりあえず生活リズムの重要性についてまとめた小冊子を作って情報商材として販売したところ、意外にも多くの方が手に取ってくださり、「長い間悩んでいた夜泣きが改善された」「もっと早く知りたかった!」という声をたくさんいただきました。

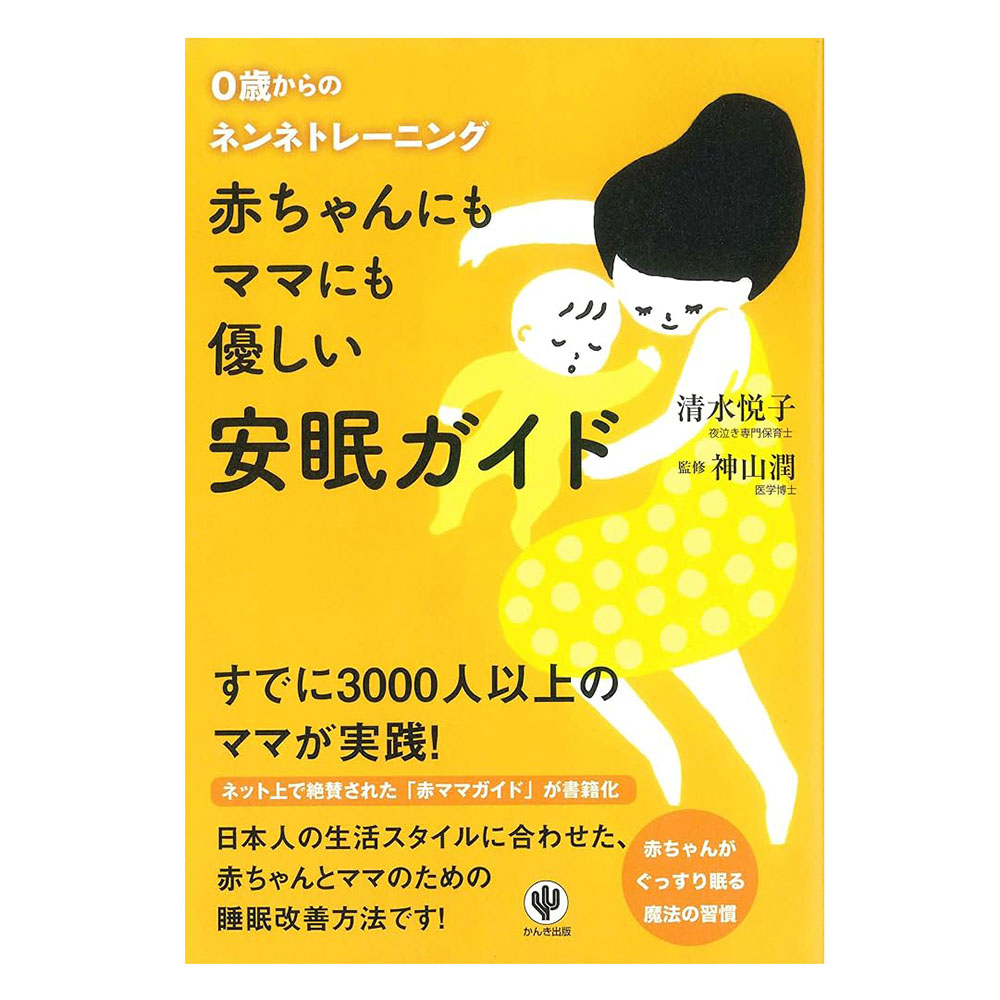

有料でしたが3,000部以上も購入していただき、想像以上の反響があったので、改めて出版社へその企画を持ち込み、『赤ちゃんにもママにも優しい安眠ガイド』を出版するに至りました。それが2011年です。

ー子育てをしながら、すごい行動力ですね!

でも当時は、社会的な活動をしたいとか、そういう大きな目標があったわけではなく、とにかく「夜泣きに困っているママに届けなければ」という一心で本を書きました。

ただ、本がきっかけで育児セミナーや講演会でお話をする機会をいただくようになり、たくさんのママと直接話をするなかで、こうした育児の情報を平等に得ることができる社会をつくることが必要だと気づき始めたんです。

睡眠は、人の健康の土台になるものです。

一冊の本で一方的に広めるだけではなく、すべての人が正しい情報を得ることができる社会、悩んだ人がプロに相談できるような仕組みをつくっていきたいと思いました。

結果的に多くの賛同者を得ることができ、仲間とともに「NPO法人 赤ちゃんの眠り研究所」を立ち上げるに至りました。

ー現在は、どのような活動に力を入れていらっしゃるのでしょうか?

「NPO法人 赤ちゃんの眠り研究所(あからぼ)」では、講座の開催や調査研究事業など、さまざまな活動を行っていますが、今最も力を入れているのは「乳幼児睡眠アドバイザー」の養成です。

これは、あからぼが認定する“乳幼児の眠りのプロフェッショナル”。それぞれの地域で、ママやパパに寄り添いながらさまざまな活動を広げてくれています。

全国にアドバイザーが増えていくほど、より多くの方に安心できる情報と支援を届けられるようになると考えています。

出産後、特に初めての育児では、どうやって情報を集めたらいいか迷うことも多いです。

そして現代は情報があふれすぎていて、正しい情報を見極めるのも大変です。

複雑な時代だからこそ、信頼できるアドバイザーの存在が助けになると考え、この「乳幼児睡眠アドバイザー」の育成に、特に注力しています。

***

清水さんご自身も、娘さんの夜泣きに悩んだママのひとり。「赤ちゃんの眠り研究所」さんでは、さまざまな取り組みが行われています。

次回は、「添い寝」について、清水さんの見解をお聞きしていきます!お楽しみに。

赤ちゃんの夜泣きと添い寝 vol.2「眠る力を育む、添い寝の方法」

ライター 後藤麻衣子

わたしたちは、子ども家具メーカー「yamatoya」です。

子ども家具をつくってきた歴史は、

子育て情報蓄積の歴史でもあります。

リアルな体験や役立つお話を

全国の子育て世代のみなさんと

共有したいと思っています。

▼商品について詳しく知りたい、商品が見られるお店を知りたい

▼商品を購入したい、ショップのお得な情報を知りたい