「子どもの歯並び、大丈夫かな…?」そんな悩みを感じたことはありませんか?

歯並びは遺伝だけでなく、毎日の生活習慣が大きく関わっているといわれています。

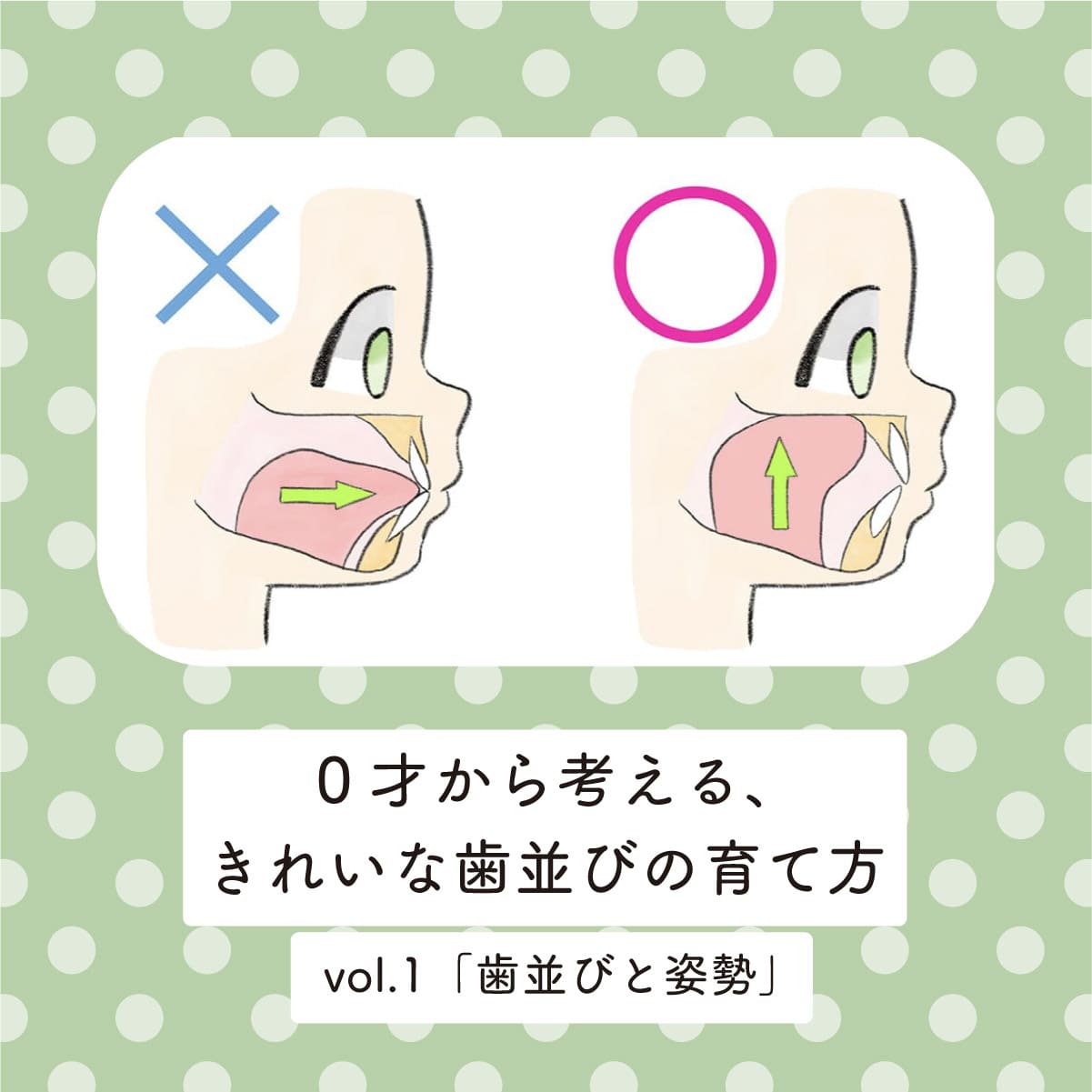

実は、食事のときの姿勢や舌の使い方が、歯並びの発達にかかわりがあるということ、知っていましたか?

今回は「歯並び育児」の専門家である歯科衛生士・山上あかりさんに、歯並びと姿勢の関係、正しい食事環境の整え方、家庭でできる習慣の見直しポイントについてお話をお聞きしました。

《教えてくれたひと》

歯科衛生士

山上あかり さん

「一般社団法人 歯並び育児協会」マスター講師。2015年、愛知学院大学 歯科衛生学科卒業。産休・育休を挟みつつ歯科医院に8年間勤務。現在は「矯正のいらない、自然できれいな歯並びを育てる子育て」を広めるため、「歯並び育児講座」の講師として全国で活動中。5歳までの歯並びに悩む親子へのサポートにも力を入れている。子育てがもっと楽しくなるように、日々情報を発信。

歯並びは、遺伝3割・生活習慣7割で決まる!?

ー今回は、子どもの歯並びについて教えていただきます。まず、山上さんの考えをお聞かせください。

近年、日本人の8割以上が歯並びに何かしらの問題を抱えていると言われています。

子どもの歯並びについては「遺伝3割、生活習慣7割」で決まるともいわれており、実際、昔に比べて歯列矯正が必要な子どもは増加傾向にあります。

そのため、歯が生え始める0才頃から、すでに歯並びに対する悩みや不安を感じているママ・パパも少なくありません。

ー遺伝だけでなく、生活習慣も関係してくるんですね。

はい。

歯並びは遺伝だけでなく、生活習慣によっても大きく影響を受けるといわれています。

具体的には、首がすわってから歩き始めるまでの発達の過程、離乳食の進め方、姿勢の育ち方、運動機能、睡眠の質、食事の内容など、さまざまな要素が関わっています。簡単に言えば、「食う、寝る、遊ぶ」のすべてが、子どもの歯並びと深く関係しているのです。

とはいえ、「すでに歯並びが心配…」というママ・パパも、過度に不安になる必要はありません。生活習慣を見直すことで、今からでもきれいな歯並びに導ける可能性は十分にあります。

なかでも、特に大切なのが、食事の時の「姿勢」です。

ー「姿勢」が歯並びにとって重要というのは?

歯並びに悩みを抱えているお子さんの多くは、猫背や反り腰、O脚、X脚、反張膝(ひざが反りすぎている状態)など、姿勢にも何かしらの問題を抱えているケースがとても多いです。

姿勢をつくるのは、全身の筋肉。その中には、お口やお顔、舌の筋肉も含まれます。

つまり、姿勢を整えることで、歯並びに直接関わるお口まわりの筋肉も育ちやすくなるのです。

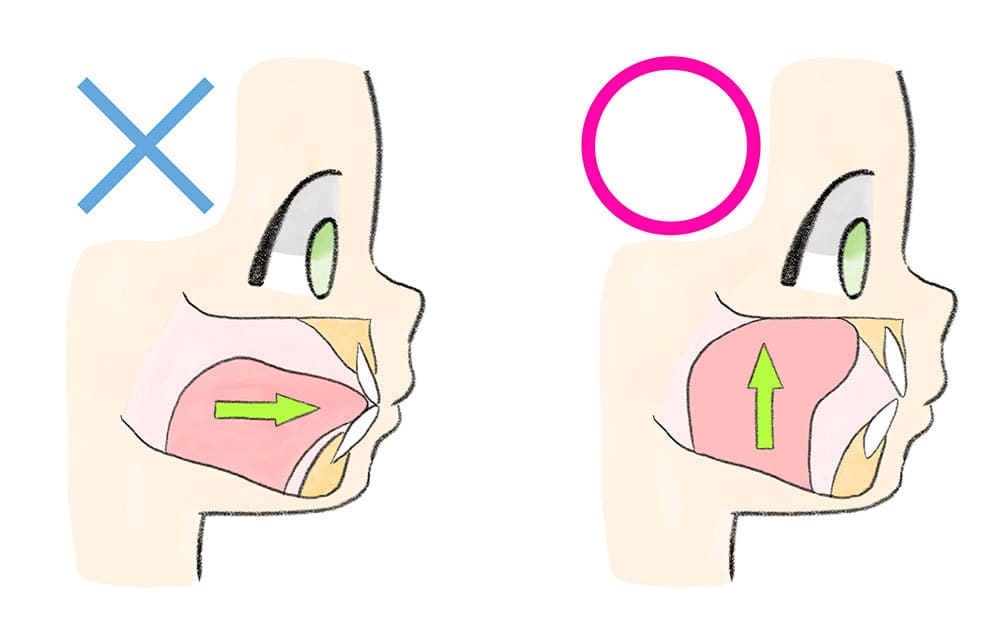

特に、歯並びに大きく影響するのが「舌の使い方」。これは歯並びを左右する重要なポイントのひとつです。

ー舌にも「正しい使い方」があるのですね。

はい。実はあるんです。

「正しい舌の姿勢」とは、舌全体がしっかりと持ち上がり、上あごにピタッと貼りついた状態のことをいいます。

食べたり話したりしていないとき、つまり“お口が休んでいるとき”は、常にこの位置に舌が収まっているのが理想です。

ところが、舌の筋力が不足していたり、鼻づまりなどで口呼吸が続いていたりすると、舌が正しい位置を保てなくなってしまいます。

その結果、上あごが十分に育たず、歯がきれいに並ぶためのスペースも確保できなくなってしまうのです。

舌やお口まわりの筋力をしっかり育てるために欠かせないのが、「正しい姿勢で食べること」。

つまり、食事中の姿勢を整えることが、歯並びを育てる第一歩になるんです。

食事時の椅子と歯並びには、実は深い関係がある!

ー正しい姿勢で食べることが、「正しい舌の使い方」に、そして歯並びにつながっていくのですね。

先ほどもお話ししたように、歯並びを決める要素のひとつとして「舌の使い方」はとても大きな影響を持っています。

舌を使うタイミングは主に、お話しするときと、食べるとき。

とくに食事中、舌はお口の中で大きな役割を果たしています。

ぜひ、皆さんも何かを食べるときに、舌がどのように動いているか意識してみてください。

舌は、「食べ物が口からこぼれ落ちないようにまとめる」「奥歯で噛みくだくために、舌で歯の上に食べ物を乗せる」「噛みくだいたものをまとめて、飲み込みやすくする」「のどの奥へと送り込む」と、たったひとくち食べるだけでも、実に多くの働きをしています。

でもそのとき、子どもが足をぶらぶらさせていたり、体をねじっていたり、背もたれにもたれかかっていたりしませんか?

そうした姿勢が安定しない状態で食事をすると、お口まわりの筋肉がうまく使えず、よく噛めなかったり、飲み込めずに吐き出してしまったり、噛むことを諦めて丸飲みしてしまう、といったことが起こりやすくなります。

つまり、姿勢の乱れは舌の発達だけでなく、食事や離乳食の悩みにもつながってしまうのです。

安定した座り方ができる環境づくりを

ーでは、食事の姿勢をよくするために、家庭でできることは何でしょうか?

まず大切なのは、「足が床につかない」「姿勢が崩れてしまう」といった状態を改善することです。こうした不安定な姿勢は、歯並びやお口の筋肉の発達に影響するため、正しい姿勢で食事ができる環境を整えることが、舌やお口の使い方の育成にもつながっていきます。

私が、ママやパパからの歯並びのお悩み相談を受ける際に、おすすめしている椅子が、yamatoyaさんの「すくすくチェア」です。

成長に合わせて座面や足置きの高さが調整できるのはもちろん、0才のまだ太ももが短い時期でも安定して座れるよう、座板の奥行きが調整できる仕様になっています。

また、膝を自然に90度に曲げて足を下ろしやすいように、座面にはウェーブが施されており、座らせるのもスムーズ。足置き板も広くしっかりしているので、足裏全体がぴたっとついて、食事中の姿勢を安定させてくれます。

実際に私が「歯並び育児講座」で離乳食や食事の姿勢改善のサポートをする中で、他社製のベビーチェアを使っている方からよく聞くお悩みが、この「すくすくチェア」ひとつでほとんど解決できてしまうと感じるほど、子どもが自然と「正しい姿勢」をとりやすい設計になっていると思います。

「ひじ・ひざ・腰がそれぞれ90度に曲がり、背筋がピンと伸び、足裏が床や足置き板にしっかりとついた状態」が、理想的な食事姿勢です。

この環境を日々保つことが、歯並びやお口の成長にとってとても大切です。

ちなみに、足がついているかどうかで、噛む力には約15%もの差が出るともいわれているんですよ。

たとえ今、お子さまの座り姿勢に悩みがあったとしても、原因を見つけて環境を見直していくことで、より良い姿勢に近づけていくことは何才からでも遅くはありません。「今からでも大丈夫」という気持ちで、できることから始めてみてくださいね。

***

きれいな歯並びを育てるために、大切なのは「小さなことの積み重ね」です。

日々の生活のなかで少し意識を向けることから、はじめてみましょう。

vol.2では、食事環境の整え方についてお聞きしていきます。お楽しみに!